Claus-Christian Schuster, 1969-74

Meine Mutter hat in ihrem Kalender festgehalten, dass mich meine ersten selbständigen Schritte geradewegs zum Klavier geführt haben: Da war ich noch nicht ein Jahr alt, und in den folgenden Jahren misshandelte ich den armen Flügel so hartnäckig, dass mein Vater – selbst als Komponist, Pianist, Quartettist und Chorleiter Autodidakt, aber im Brotberuf Gymnasialprofessor für Latein, Griechisch und Deutsch – sich schließlich meiner erbarmte und mich zu unterrichten begann. Nach einigen Jahren meinte er, ich hätte ihn nun überflügelt, und nach einem katastrophalen Intermezzo bei einer talentlosen Tante namens Billy, die an der Musikschule Favoriten vergeblich versuchte, mir die Liebe zur Musik gründlich auszutreiben, landete ich als Privatschüler bei Wilhelm Hübner-Langenbruck (1911–1989) in Mödling.

Dieser, ein Jugendfreund und Schulkollege meines Vaters, war nicht nur ein geduldiger und hingebungsvoller Lehrer, sondern auch selbst Professor an der damaligen Musikakademie und als solcher auch mit Hans Graf gut bekannt. Er war es, der es mir im Frühling 1969 ermöglichte, Hans Graf ein erstes Mal vorzuspielen. Der Eindruck, den ich bei ihm hinterließ, kann nicht annähernd so katastrophal gewesen sein, wie ich erwartet hatte – denn meine Aufnahmsprüfung im Herbst war (zu meiner Enttäuschung) nach einigen halblaut zwischen den Professoren gewechselten Worten eine reine Formalität, und so wurde die unvergessliche Klasse 212 im 2. Stock des ehrwürdigen Hauses in der Lothringer Straße vom Oktober 1969 bis zum Mai 1974 so etwas wie mein „zweites Zuhause“.

Bei der ersten Besprechung für das beginnende Schuljahr saß ich dort ein wenig eingeschüchtert, aber sehr neugierig und erwartungsvoll: Alles, was ich hier sah und hörte, erschien mir aufregend und anspornend, und meine Begeisterung für die neue Etappe meines „Musikerlebens“ wuchs in den kommenden Wochen und Monaten, nicht nur in den mir gewidmeten Stunden, sondern – in ganz einzigartiger Weise – auch in den meistens an Dienstagen abgehaltenen Kollektivstunden, wo mich, Zögling eines Knabengymnasiums, nicht zuletzt auch die begabten und attraktiven Mädchen fesselten.

Dass Hans Graf mich für keinen ganz aussichtslosen Fall hielt, bewies er gleich in den ersten Monaten dadurch, dass er mich schon für den 13. Jänner 1970 zum Zyklus „Première der Jugend“ ins Palais Pálffy „abkommandierte“, was mir (in der Arbeiter-Zeitung) zur ersten gedruckten Kritik meiner Laufbahn verhalf. Dass die so einfühlsam und wohlwollend ausfiel, hatte ich dem Umstand zu verdanken, daß der Rezensent nicht bis zur Hauptattraktion des Abends – dem Debut von Heinrich Schiff! – bleiben konnte …

Neben Hans Graf und meinen Eltern saß dort auch meine Schwester im Publikum, die gerade aus Paris zu Besuch gekommen war. An sie gewandt sagte Hans Graf: „Manchmal glaube ich fast, er kann schon Klavier spielen.“, was meiner Schwester ganz kryptisch erschien – für mich aber ein großer Ansporn war.

In den Kollektivstunden konnte ich in diesen Herbstwochen auch schon meine Lieblingswerke – Schuberts C-moll-Sonate D 958 und Bergs H-moll-Sonate op. 1 – präsentieren, und mit der angebeteten Schubert-Sonate durfte ich sogar den Klassenabend am 3. Dezember 1970 beenden – eine mir (zu Recht) ganz unverdient erscheinende Ehre und Auszeichnung. Knapp davor, am 24. November, hatte ich Gelegenheit gehabt, auch Carmen Vitis-Adnet, die allgegenwärtige Frau des verehrten Meisters, ein erstes Mal „konzertant“ zu erleben. Dieses Konzert, im Mozart-Saal des Konzerthauses, bleibt mir in unauslöschlicher Erinnerung: Es wurde mir zu einer eindringlichen Predigt zu Ruhe und Besonnenheit, denn sie spielte das Programm (Mozart, Beethoven, Chopin, Villa-Lobos – und eben Alban Bergs op. 1, das mir schon so ans Herz gewachsen war) ganz ohne Hektik, zwar alles ein wenig auf „Nummer sicher“ (und in eher mäßigen Tempi), dafür aber gediegen und makellos, ausdrucks- und temperamentvoll, jedoch niemals unbeherrscht. Diesem Ideal habe ich mein ganzes Pianistenleben hindurch (leider nicht immer erfolgreich) nachgestrebt.

Auch meinen Meister selbst konnte ich im folgenden Jahr endlich ein erstes Mal im Konzert hören, und zwar am 2. August 1971 in eben jenem Palais Pálffy, dessen Pforten er mir anderthalb Jahre zuvor geöffnet hatte.

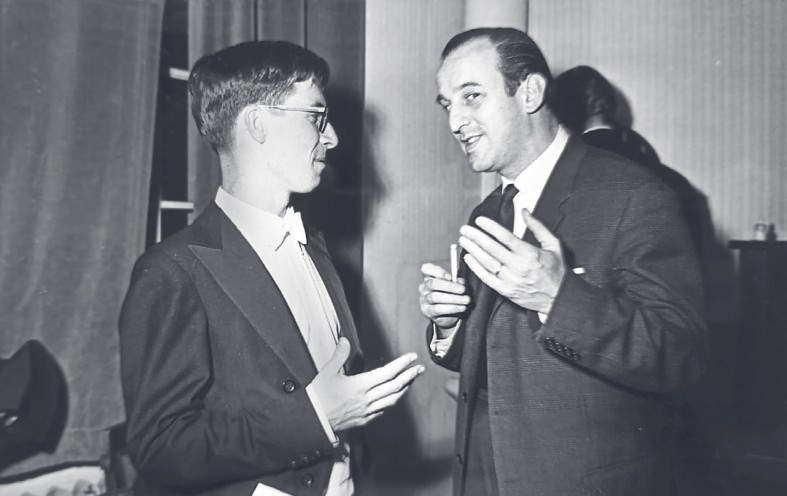

Mit Jesus Gonzales Alonso

Die triumphale Diplomprüfung von Jesús und Hans Grafs denkwürdiges Konzert im Palais Pálffy fielen zeitlich in die Nähe meiner Matura. An der Universität wollte ich mich danach auf das vorbereiten, was ich mir schon seit Jahren als „mein“ Fachgebiet erkoren hatte: das Studium der vorislamischen Geschichte Mittelasiens. Doch das Schicksal fügte es so, dass Hans Graf gerade für das Studienjahr 1971/72 eine Berufung als Gastprofessor an die Indiana University in Bloomington angenommen hatte; und da er mich so zwischen Matura und Studienbeginn herumlungern sah, bot er meinen Eltern an, mich mitzunehmen.

Rückblickend weiß ich wirklich nicht, wem ich für diese entscheidende Wendung meines Lebensweges dankbarer sein soll: Meinem Lehrer für diesen großzügigen Vorschlag, oder meinen Eltern für ihre grenzenlose Opferbereitschaft und ihr vorauseilendes Vertrauen.

So kam es, dass ich am frühen Morgen des 23. August 1971 nach meinem allerersten Flug in New York landete, am Nachmittag im Austrian Institute in der 52nd Street das Ehepaar Graf traf – und wir gemeinsam zum Flughafen La Guardia fuhren, von wo aus wir Indianapolis am frühen Abend erreichten und schließlich um halb acht in Bloomington ankamen.

Mein Tagebuch aus diesen Wochen und Monaten ist voll von Hinweisen auf die Hilfe, die Hans und Carmen mir tagtäglich erwiesen: Es mussten noch etliche bürokratische Hürden genommen werden, bis ich mich an meinem neuen Studienort – wir hatten (wie sagt doch Lessing? Das Wort Zufall ist Gotteslästerung …) wieder ein Zimmer 212 zugewiesen bekommen! – richtig heimisch fühlen konnte. Aber für jemanden, der wie ich mit einem Quentchen herablassender Überheblichkeit aus der Alten in die Neue Welt gekommen war, gab es unendlich viel zu bewundern und zu bestaunen: Die unerschöpflichen Schätze der Universitätsbibliothek, aus der man sich damals noch alle Bücher unbürokratisch mit auf die Studentenbude nehmen durfte, die Zimelien der phänomenalen Lilly Library, vor denen man niederknien hätte mögen, vor allem aber die Großzügigkeit und Reichhaltigkeit des musikalischen Lebens in dieser durch die Universität geadelten provinziellen Kleinstadt. Auch das Ehepaar Graf schien das in vollen Zügen zu genießen, und bald wurden kollegial-freundschaftliche Bande zu den Koryphäen der School of Music geknüpft. Einen günstigeren Zeitpunkt für dieses erste Amerika-Jahr hätte Hans Graf kaum wählen können: Es war das vorletzte Jahr der ein Vierteljahrhundert währenden „Regentschaft“ von Wilfred C. Bain (1908–1997) als Dekan dieser Institution, und der hatte es mit einer klugen und selektiven Berufungspolitik verstanden, die School of Music zu einem weltweit bewunderten Tummelplatz herausragender Lehrerpersönlichkeiten zu machen. Schon alleine unter den Pianisten hatte er mit Jorge Bolet (1914–1990), Sidney Foster (1917–1977) und Abbey Simon (1920–2019) drei brillante Absolventen des Curtis Institute (Philadelphia) an das Haus gebunden. Der von ihm schon 1955, im Debut-Jahr des Beaux Arts Trios, hierher berufene Menahem Pressler (1923–2023) war ein weiterer Star unter den Klavierpädagogen – und als ich diesem dort das erste Mal begegnete, ahnte ich noch nicht, welche Rolle er in meiner späteren Laufbahn spielen sollte. Mit der Eröffnung des großzügigen Musical Arts Center, eines Opernhauses, dessen Ausstattung den Vergleich mit der Metropolitan Opera herausfordert und besteht, krönte Bain am 15. April 1972 sein Lebenswerk – und natürlich war das Ehepaar Graf genau wie ich Zeuge der Uraufführung von John Eatons „Heracles“. Am Vormittag dieses denkwürdigen Tages hatte ich im (mir noch heute mitunter im Traum begegnenden) Buchantiquariat „Caveat emptor“ Dmitrij Obolenskijs wunderbare Anthologie „The Penguin Book of Russian Verse“ erstanden: Denn schon in den ersten Wochen meines Aufenthalts hatte ich beschlossen, dieses mein „Karenzjahr“ auch zum Russischstudium zu benützen; dass ich auf den Tag genau drei Jahre später in Moskau meine liebe Zaouré (1953–2015) heiratete, halte ich für eine jener rätselhaften Koinzidenzen, auf die sich Lessings oben zitiertes Wort bezieht.

Auch meiner „geheimen Leidenschaft“, der Liedbegleitung, konnte ich in Bloomington nach Herzenslust frönen: In den Klassen der Sopranistin Eileen Farrell (1920–2002) und des Baritons David Aiken (1917–2011) war ich gern gesehener Gast, lernte neues und mich fesselndes Repertoire kennen – und konnte einige der Eleven bei Klassenabenden und Vorsingen betreuen. Auch durfte ich mehrmals Soloabende geben, was mich zu der Annahme verleitete, dass mein Lehrer sich meiner nicht schämte.

Obwohl ich also in Bloomington alles andere als Langeweile litt, übermannte mich, als Weihnachten näher rückte, das Heimweh, und meine Eltern zögerten nicht, mich für die Feiertage „heimzuholen“ – ein kostspieliges Geschenk! Da fügte es sich gut, dass Trixie und Clarissa, die das Jahr mit Rücksicht auf ihre schulischen Pflichten in Wien bei den Großeltern verbrachten, genau in dieser Zeit auf Besuch in die USA kommen sollten – und ich die Reise von Bloomington nach New York zusammen mit Hans und Carmen Graf im Auto machen konnte. Am Tag nach Hans Grafs brillantem Recital im Austrian Institute (Mozart – Martin / Stravinsky – Brahms) flog ich über München nach Hause.

Warum mir genau in diesen kurzen Ferienwochen die Ehre zuteil wurde, kurzfristig für ein Austauschkonzert an Pariser Conservatoire „eingeteilt“ zu werden, das ich gemeinsam mit dem Klarinettisten Alois Brandhofer und dem Geiger René Staar bestreiten durfte, und das mein erster nennenswerter Auslandsauftritt (wieder mit Schuberts c-moll- und Bergs h-moll-Sonaten) war, konnte mir auch mein Lehrer nicht erklären: Er sagte mir, um diese Ehre herrsche sonst immer ein großes Gerangel, und er begreife gar nicht, dass man während seiner Abwesenheit ausgerechnet seinen Schüler zum Zug kommen ließ.

Ich kehrte also Ende Jänner „lorbeerbekrönt“ und hoch motiviert nach Bloomington zurück, wo ich die verbleibenden Studienmonate bis zum Mai mit großem Eifer sowohl meine Klavier- als auch meine Russischstudien betrieb, bevor ich mein Lehrjahr mit einer abenteuerlichen und ausgedehnten Reise durch die USA (per Autostopp über Texas und Arizona nach Kalifornien und Oregon) abschloss.

Überflüssig zu betonen, dass diese Monate in Indiana mich in einer weit innigeren und intensiveren Weise an meinen verehrten Lehrer banden als zuvor: Mein Tagebuch ist voll von interessanten und amüsanten Anekdoten, die er mir am Rande des Unterrichts erzählte, aber auch von Berichten über gemeinsame Ausflüge, Konzertbesuche, Bridgeabende etc. Auch meine harmlosen Flirts blieben Prof. Graf nicht verborgen, und darauf bezog sich wohl seine denkwürdige Sentenz am Ende einer Unterrichtsstunde: „Christian, vergiss nicht: Das Klavier ist nur das Zweitwichtigste im Leben eines Pianisten!“

Ob uns das „ewig Weibliche“ nun hinanzieht oder ablenkt, kann freilich ganz verschieden beurteilt werden. Eine bemerkenswerte Blondine aus Cleveland, die in unserer Klasse nicht nur pianistisch brillierte, provozierte Carmen zu der lakonischen Forderung: „Die blonden Mädchen müssen weg!“

Die für mich ganz unerwartet „freizügige“ Tonart, die auf dem Campus herrschte (und im bigott-puritanischen Ambiente Indianas doppelt seltsam anmutete) war Ausgangspunkt manch denkwürdiger Gespräche mit meinem Lehrer, wie man sie wohl sonst nur mit dem Vater führt (mein Vater war um 18 Jahre älter als Hans Graf …). Zu den vielen Dingen, die ich daraus als Schatz für mein ganze Leben mitnehmen durfte, zählt auch das Vorbild, das mir mein Lehrer mit seiner nahezu grenzenlosen Toleranz in Bezug auf meine kindischen Dummheiten gab – wenn ich ihm zum Beispiel ganz ungeniert gestand, ich fände Chopins Préludes schlicht „kitschig“. In seiner Haltung uns Studenten gegenüber war eine niemals besserwisserische Weisheit, die wohl bei den meisten von uns erst viel später Früchte getragen hat.

Eben wegen dieser gar nicht alltäglichen Nähe zwischen Lehrer und Schüler, die ich in Bloomington so intensiv genießen durfte, war die Rückkehr in den Wiener „Alltag“ für mich, trotz des Heimwehs, das ich all die amerikanischen Monate hindurch empfunden hatte, nicht ganz einfach. Aber etliche Wettbewerbserfolge, eine erste leidenschaftliche Liebe und das fesselnde musikalische Leben unserer Heimatstadt halfen mir recht rasch über den „Klimawechsel“ hinweg und trugen mich – für mein eigenes Empfinden viel zu schnell – über die mir in der Klasse Graf noch verbleibende Zeit.

Allmählich hatte ich mich mit der Idee angefreundet, mein Leben doch nicht ausschließlich der Erforschung des Kulturtransfers entlang der Seidenstraße zu widmen, sondern doch der Musik einen noch festzulegenden Platz darin zu schenken; und ich bereue nicht, dass sie schließlich den Löwenanteil meines kleinen Erdendaseins bekommen hat.

Hans Grafs Rolle in der in jenen Jahren gerade sowohl quantitativ wie auch qualitativ wachsenden Welt der Klavierwettbewerbe kann ich erst jetzt, nach dem Studium seines Lebenslaufes, in ihrer Tragweite erfassen; dabei ist als sicher anzunehmen, dass wir etliche der zahllosen Wettbewerbe, in denen er als Juror mitwirkte, übersehen haben. Dabei war er weit entfernt von jenem leider recht verbreiteten Typus des „Wettbewerbspädagogen“, also jener Lehrenden, die sich ausschließlich über die in ihren Klassen akkumulierten Wettbewerbserfolge definieren. Es lag ihm fern, als Juror für „seine“ Leute zu intrigieren und hinter der Bühne Fäden zu ziehen. Ein rührendes Beispiel dafür war sein Verhalten, als ich, in jugendlichem Übermut, 1973 am Wiener Beethoven-Wettbewerb teilnahm, aus dem mein verehrter und bewunderter Freund John O’Conor als Sieger hervorgehen sollte. Am letzten Tag der zweiten Runde sprach er mich so an: „Du warst bis gestern Nr. 12, aber Gottseidank war heute jemand besser, du musst also den Rest des Repertoires jetzt nicht mehr üben und kannst dir den Wettbewerb in aller Ruhe anhören!“

Alle Menschen, die ich jetzt während der Rekonstruktion seiner Jurorentätigkeit – im Abstand von mehreren Jahrzehnten! – kontaktiert habe, waren voll des Lobes für die seltene Kombination von Noblesse und Jovialität, die ihn auch in seiner Rolle als Juror ausgezeichnet hat. Und es ist wohl gerade dieser sein uneitler, zutiefst aufrichtiger und kristallklarer Charakter, der uns alle geprägt hat und ein unverwüstliches Leitbild geblieben ist.

Mit einiger Wehmut, aber auch mit großer Unternehmungslust nahm ich am Tag meiner öffentlichen Diplomprüfung Abschied von der Klasse 212. Dass mich in den Wochen unmittelbar danach zwei sehr verlockende Angebote (nach Norwegen und in den Iran) erreichten, hat mir dank der fünf Jahre als Schüler von Hans Graf zum Glück nicht den Kopf verdreht: Ich hatte schon am Prüfungstag beschlossen, zur Fortsetzung meines Studiums nach Moskau zu gehen. Jenes Datum, der 28. Mai 1974, ist (und damit schließt sich der Kreis) im Kalender meiner Mutter ganz stolz in mehreren Farben umrahmt – und dass er das wirklich sein durfte, verdanke ich Hans und Carmen Graf.